M. FAROUK, O. MEDAGHRI ALAOUI, I. BEN YAHYA

Service d’Odontologie Chirurgicale, CCTD, Casablanca

Faculté de médecine dentaire de Casablanca. Maroc

Université Hassan II

RÉSUMÉ

Le bistouri électrique est un générateur de courant électrique de haute fréquence qui permet la section et l’hémostase des tissus lors d’une intervention chirurgicale. Il se présente sous deux formes monopolaire et bipolaire.

Cependant, il peut présenter certains inconvénients notamment en per opératoire en raison des fumées occasionnées lors de la manipulation de l’appareil.

Mots clés : bistouri électrique, chirurgie orale.

INTRODUCTION

L'électrochirurgie est utilisée depuis plus de cinquante ans. Il s'agit d'une thérapie par conduction de courant entraînant suivant les appareils, les réglages, et les types d’électrodes deux effets chirurgicaux : la coagulation et la coupe.

- Présentation et principes de fonctionnement du bistouri électrique :

C'est est un générateur de courant électrique de haute fréquence qui permet la section et /ou l’hémostase des tissus lors d’une intervention chirurgicale.

Selon le réglage, il peut être utilisé sous deux formes monopolaire et bipolaire (Fig 1).

|

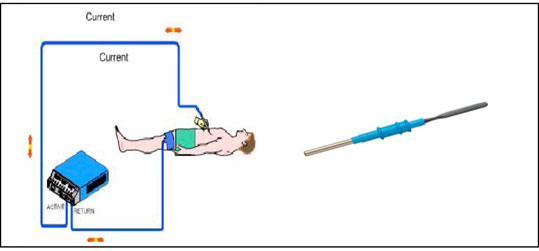

Le mode monopolaire de l’appareil permet simultanément les fonctions de section et de coagulation. Le courant circule de l'électrode active vers l'électrode neutre ou plaque, en passant par le patient (Fig 2).

|

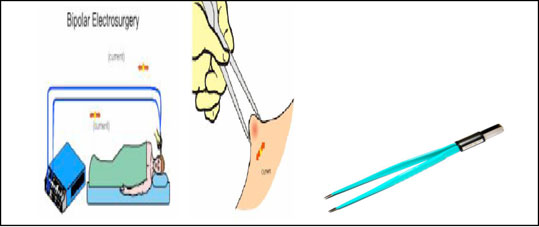

Le mode bipolaire est utilisé uniquement pour la coagulation. Le courant circule d'un mors à l'autre de la pince (électrodes en forme de pinces) (Fig 3).

|

- Les fonctions du bistouri électrique :

La fonction de coupe (Fig 4) :

Cette fonction est obtenue suite à la vaporisation du liquide intracellulaire et extracellulaire à une température supérieure à 100°C. Cette température est générée grâce à un courant constitué d'ondes entretenues avec une forte puissance (400W).

|

|

|

La fonction de coagulation (Fig 5) :

Le principe de cette fonction repose sur l’échauffement et le dessèchement des colloïdes aux niveaux des vaisseaux sanguins à une température inférieure à 100°C.

L’utilisation du bistouri électrique en chirurgie buccale :

C'est un outil indispensable lors des interventions chirurgicales vu ses avantages par rapport à la lame froide. Il offre un confort pour le patient et le praticien en minimisant les suites opératoires, grâce à la réalisation de coupes nettes associées à une hémostase immédiate.

En chirurgie orale, le bistouri électrique trouve son intérêt dans plusieurs situations dont certaines seront illustrées ci-dessous.

La fonction de coupe :

Le bistouri peut être utilisé pour l’exérèse de toute formation tumorale exophytique des tissus mous de la cavité orale (Fig 6,7).

|

|

|

|

|

|

La fonction de coagulation :

Le bistouri peut être d’un grand intérêt dans la gestion des hémorragiess de la cavité orale qui sont en rapport avec l’acte chirurgical, mais son rôle reste primordial dans le cas d’une plaie vasculaire intéressant une artère orale, ou lors de la chirurgie d’une lésion à grand potentiel hémorragique (Fig 9).

|

|

DISCUSSION

L'électrochirurgie est l'application d'un courant électrique à haute fréquence à un tissu biologique dans le but de couper et /ou coaguler les tissus (1,2).

Elle s’inscrit dans les techniques chirurgicales minimalement invasives.

En chirurgie orale, le bistouri électrique trouve son indication dans plusieurs situations : l’excision des tumeurs des tissus mous, la chirurgie pré prothétique des tissus mous, à savoir l’approfondissement du vestibule, la chirurgie des freins et des crêtes flottantes.

Son usage comme technique de l’hémostase n’est plus à prouver, il est d’un grand secours dans la prise en charge des patients à risque hémorragique ainsi que les tumeurs à potentiel vasculaire (3).

Cependant, son utilisation est contre indiqué chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques (4).

La fonction de coupe peut s’accompagner par l’émission de fumée dont la toxicité causerait des dommages en cas d’inhalation par le patient, le chirurgien ou le personnel (5).

Pour son bon fonctionnement quelques exigences doivent êtres respectées:

• Sol antistatique,

• Prises de courant de sécurité,

• Absence de prise de distribution, de câble et de rallonge,

• Réseau protégé par un fusible avec un courant nominal de 10 ampères,

• La circulation de l’air doit être libre autour du bistouri qui ne doit pas être placé dans une niche, afin d’assurer un bon refroidissement (6).

L’évolution technique du bistouri électrique a permis l’utilisation des ultrasons. Des études expérimentales ont montré que cette technique présente l’avantage d’entraîner significativement moins de dispersion thermique, et donc moins de risque de brûlure des nerfs et des organes adjacents que le bistouri électrique monopolaire (7).

CONCLUSION

Le bistouri électrique constitue un appareil qui trouve parfaitement sa place dans un bloc opératoire, vu les larges avantages de son utilisation.

En effet, l'utilisation du courant électrique en chirurgie orale implique une section efficace avec une hémostase contrôlée pour un résultat chirurgical satisfaisant.

BIBLIOGRAPHIE

1. Barry L. Hainer MD, Richard B. Usatine, MD, American Family Physician éléctrochirurgie pour la peau Journal of the American Academy of Family Physicians), 2002 Oct 1; 66 (7) :1259-66.

2. Hainer BL, «Fundamentals of électrochirurgie», Journal of the American Board of Family Practice, 4 (6) :419-26, 1991 Nov-décembre

3. François Lhuisset Electrochirurgie. EMC 2010.

4. Snail N, Coriat P. Anesthésie du cardiaque en chirurgie non cardiaque. In: Samii K, éd. Anesthésie-réanimation chirurgicale. Paris: Flammarion, 1995:674-95

5. Fitzgerald JRF, Malik M, Ahmed I; Une seule étude en aveugle controlée de l’éléctrocautérisation et ultrasons panaches de fumée de bistouri en chirurgie laparoscopique; surgical endoscop 2012; 26 (2) : 337- 342.

6. J.-M. CANARD. Bistouris électriques : principes et précautions d’utilisation Acta Endoscopica Volume 33 - N° 5 – 2003:805-809

7. R. Antonutti , I. Fontes-Dislaire , J.L. Rumeau , D. Mutter , G. Fourtanier. Étude expérimentale comparant bistouri électrique monopolaire et bistouri ultrasonique ANNALES CHIRURGIE Vol 126 - N° 4 P. 330-335 - mai 2001